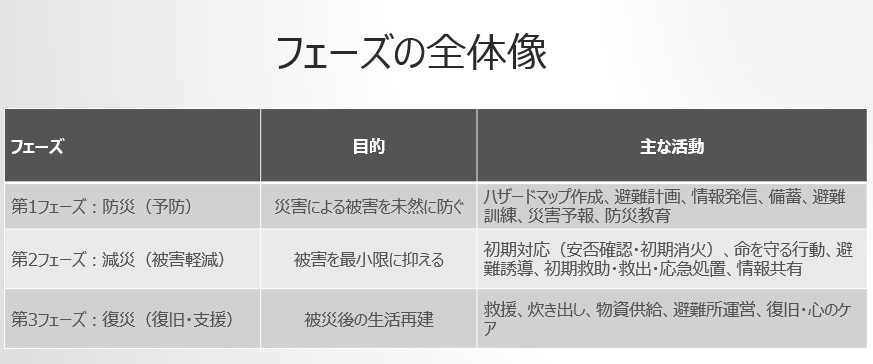

防災士の活動を3つのフェーズで考える

〜 第1フェーズ:防災 第2フェーズ:減災 第3フェーズ:復災 〜

日本防災士ネットワーク(京都)

2025/10/31

安岡 猛

今日は「防災士の活動を3つのフェーズで考える」というテーマでお話しします。

防災士の活動というのは、“災害が起こった時に動く”だけではありません。

災害の災害前・災害の最中(直後も含む)・災害後 ――この3つのフェーズに分けて整理することで、活動の全体像が見えてきます。

<< 災害の3つのフェーズとは? >>

•「防災士の活動は“災害対応”だけではない」

•災害の 災害前・災害の最中(直後)・災害後 に分けて考えることで、役割が明確になる

•各フェーズのつながりが地域の力を強くする

防災の基本は「知る」「備える」「伝える」の3つです。

まず、“知る”。

自分の住んでいる地域が、どんな災害の危険を抱えているのかを

ハザードマップで確認します。

次に、“備える”。

家庭や地域で備蓄を整え、避難計画を立てておくこと。

そして実際に体を動かす避難訓練・救助訓練もここに含まれます。

最後に、“伝える”。

防災情報や避難経路を地域で共有すること、

そして新しい情報を自分から発信すること。

これが地域防災力を高める鍵になります。

減災フェーズで最も大切なのは「安否確認」です。

命の所在を確認し、救助につなげる。これが防災士の即応力です。

その上で重要なのが、ロープワークなどの技術です。

ロープは命を守る“線”でもあり、“つながり”でもあります。

声で命を見つけ、ロープで命をつなぐ——この二つが減災の柱です。

災害が落ち着いたあと、被災地にはさまざまな課題が残ります。

家を失った方、仕事を失った方、家族を失った方。

この段階で防災士に求められるのは、「技術」よりも「寄り添う力」です。

たとえば、避難所での運営支援や炊き出し、

物資の仕分けや配布、ボランティアの受け入れ調整。

そして、何よりも大切なのは、“声をかけること”。

それが、心の復興への第一歩になります。

防災士の活動は、時間の流れに沿ってこの3つの段階に整理できます。

それぞれのフェーズで、目的と役割が異なります。

防災士の活動は、人によって得意分野が違います。

調査や準備が得意な人は「防災フェーズ」、

現場で動くのが得意な人は「減災フェーズ」、

人の支援や寄り添いが得意な人は「復災フェーズ」。

どれが“正解”ということはありません。

大切なのは、自分の力をどの段階で活かせるかを知っておくこと。

そして、仲間と連携しながら3つのフェーズをつないでいくことです。